余ったペンキはどう捨てる?要らないペンキの処理方法!

ペンキを塗ったことのある皆さんなら、一度は経験したことがあるはず・・・

ペンキが余ってしまい、どうやって捨てればいい?と処分に困ったことはありませんか?

そんなお悩みはここで解決!余った塗料は、安心・簡単に捨てることができるんです。

早速、捨てる方法をご紹介していきますね!

目次

まず、塗料の余った量で処理の方法が変わります!

■少量の塗料が余った!!

少量の場合、そんな時は古新聞などいらない紙にローラーや刷毛を使い塗り広げます。そして、しっかり乾燥させた後、一般のゴミとして捨てましょう。

丸缶の場合は、残っている塗料をすべてかき出しましょう。缶の中をしっかり乾燥させましたら、一般ゴミとして捨てましょう。

一斗缶などは、上の部分を専用のカッターなどで開けて乾燥させましょう。専用のカッターが無い場合かなり大変ですが、一般の缶切りでも開けられます。

■結構、塗料が余ってしまった!!

そんな時、役に立つのが「塗料の処理剤」です。

処理剤には2つのタイプがあります。

1:【水性・油性対応】塗料に混ぜてオカラ状に固める「残塗料処理剤」

2:【水性塗料対応】筆などを洗った水を塗料と水に分離する「水コロジー」

使った塗料によって使い分けてください。それでは、「残塗料処理剤」と「水コロジー」の使い方をご紹介します。

1.【油性・水性塗料対応】塗料に混ぜてオカラ状に固める 残塗料処理剤

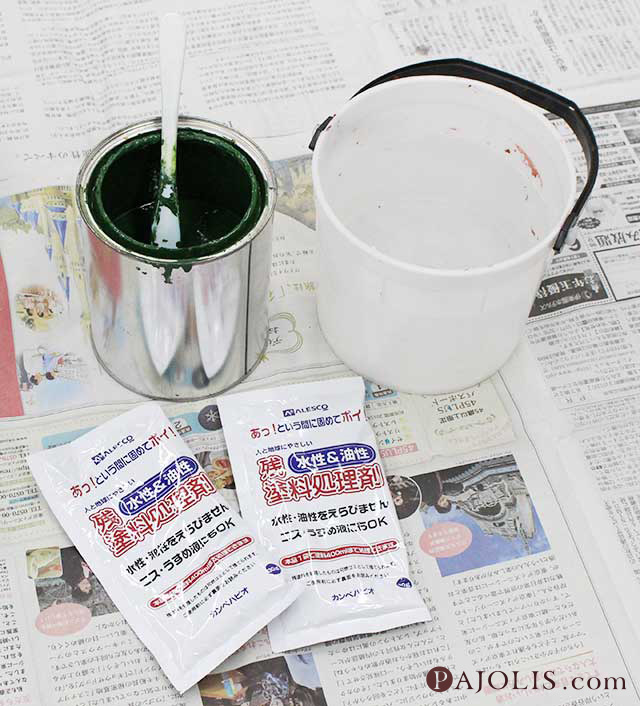

【準備するもの】

・残った塗料(今回は、油性塗料ですが水性も大丈夫です。)

・残塗料処理剤

・撹拌(かくはん)する棒

・大き目の容器 2つ

・新聞紙

残塗料処理剤は、水性塗料、油性塗料、両方に使うことが出来ます。

【簡単3ステップ!残塗料処理剤の使い方】

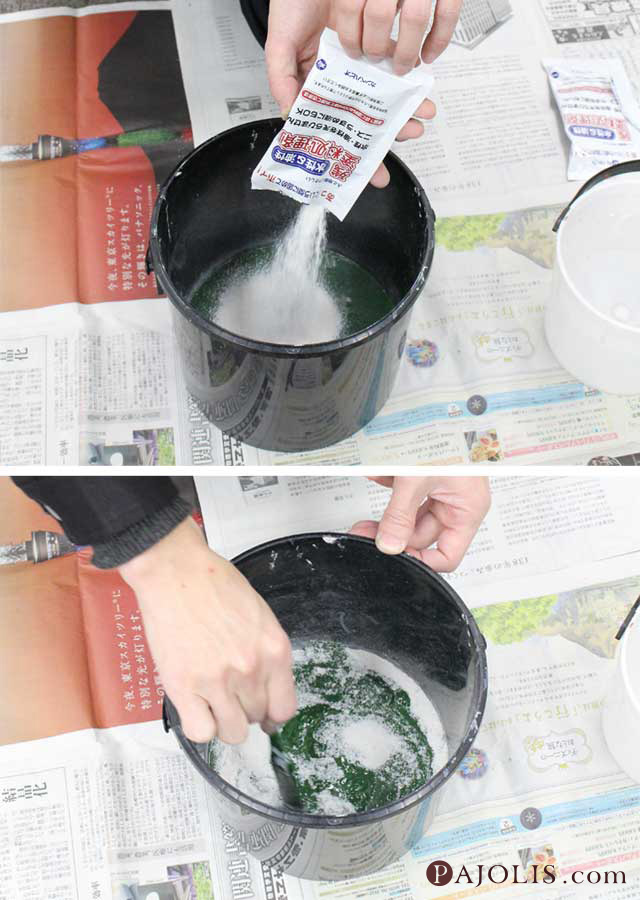

■ステップ1

余った塗料を違う容器に移し替えます。移し替えましたら、残塗料処理剤を1袋全部を加えます。

処理剤の粉が塗料と混ざり合うようによく混ぜます。

■ステップ2

よくかき混ぜた後、余った塗料の3倍の水を加えます。水を加えましたら2~3分かき混ぜます。すると・・・

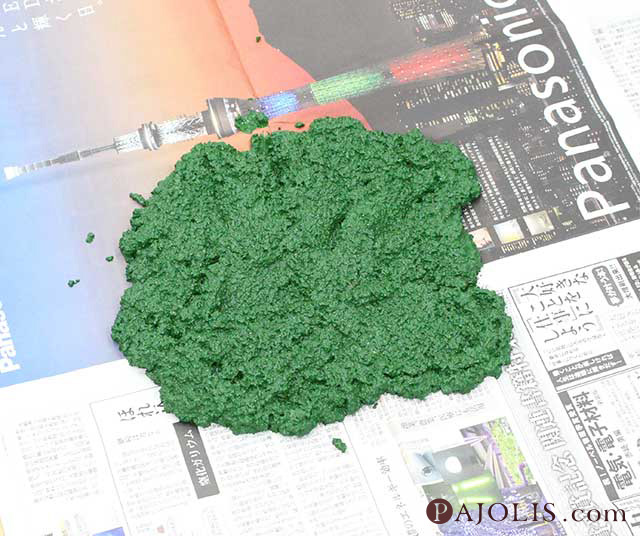

モコモコと膨らみ固まってきます。(油性の場合は約5倍ほど、水性は約2倍くらい膨らみますので、大きい容器に入れておくと安心です!)

■ステップ3

オカラ状に固まった塗料は、古紙に広げて火の気がなく風通しのよい、子供の手が届かない所で乾燥させます。

乾燥しましたら「可燃ゴミ(お住まいの地域のゴミ捨てルールに従ってください)」として廃棄して下さい。

築10年のお家はそろそろ注意|ベランダ防水効果には寿命があります|自分で防水塗装すれば業者に頼むより8割お得?|水性だから自分でDIY塗装できる当店オリジナル「EFミズハ水性防水材」がおすすめ!→詳しくはこちら

残塗料処理剤を多めに使用したいと考えている方

たくさんの塗料缶を使用して、それぞれ余ってしまった!また、ちょっと多めに塗料が余ってしまった!など残塗料処理剤を多めに使うかなという方は1kgサイズもあります。

2.【水性塗料対応】筆などを洗った水を塗料と水に分離する 水コロジー

【準備するもの】

【準備するもの】

・残った水性塗料

・水コロジー

・撹拌(かくはん)する棒

・大き目の容器 2つ

・水きりネット(目の細かいもの)

水コロジーは筆や刷毛、用具を洗った水に混ぜると、塗料カスと水に分離してくれます。

(油性タイプの塗料には使えません)

【簡単3ステップ!】水コロジーの使い方

■ステップ1

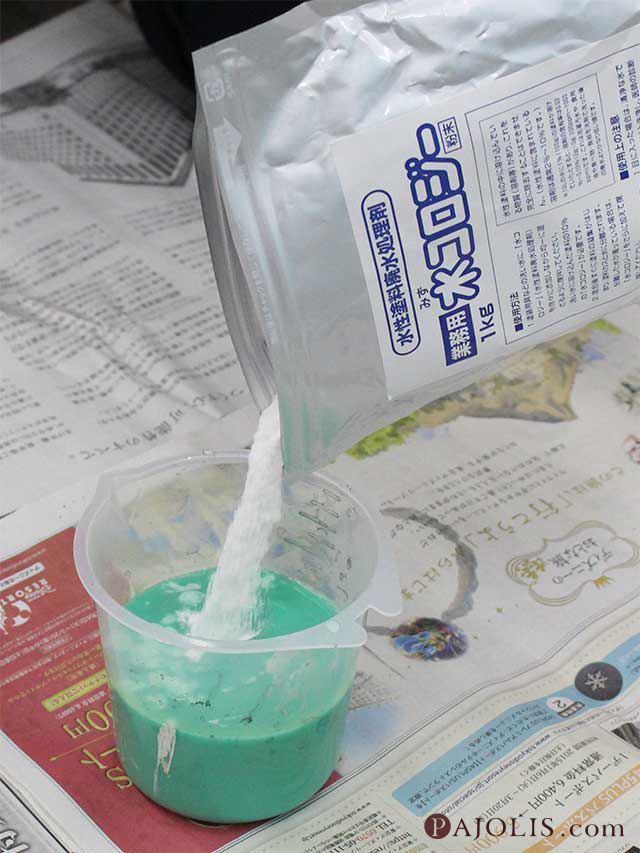

筆や刷毛、用具を洗った水に対して10%の水コロジーを入れます。

■ステップ2

かき混ぜると、すぐに水と塗料カスに分離をはじめ数分すると塗料カスが上部に浮き上がります。

■ステップ3

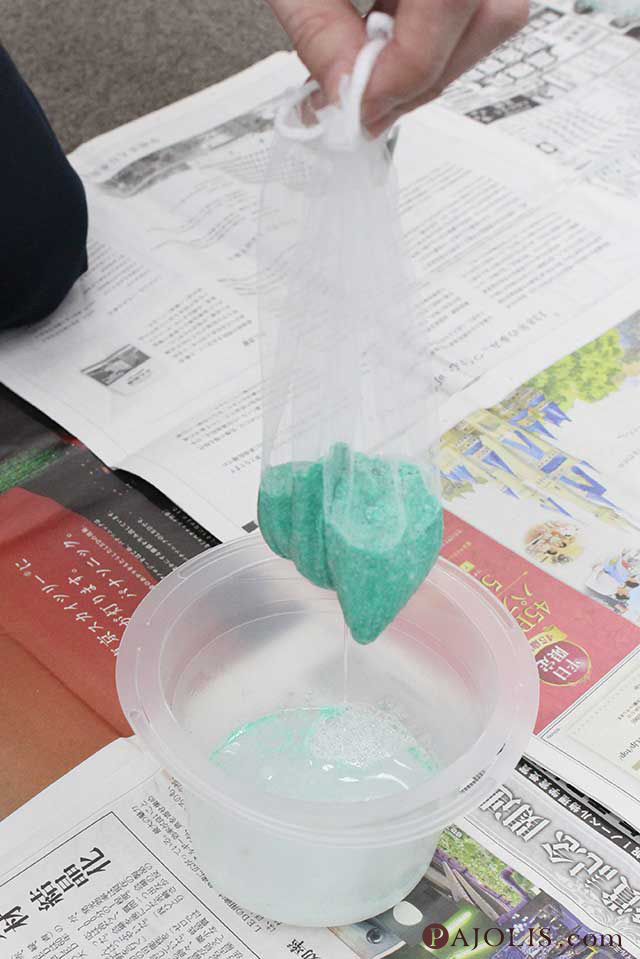

分離した水が透明になりましたら空の容器に水きりネットを張り水コロジーで分離した塗料をろ過します。

水切りネットは、網目が細かいネットにしてください。目が粗いですと、塗料がネットを通り越してしまいろ過できない場合があります。

■ステップ4

ろ過し終わったらネットをつまんで水気を切ります。あとは、容器に入っている水は下水へ!塗料カスは、乾かして一般ごみとして捨てることができます。

さいごに

塗料は、液体のまま捨てることはできません。そのまま捨ててしまうと環境にも影響が及びます。ですので、このような処理剤を使用して廃棄してください。

なお、どちらのタイプでも多量に処理する場合は、産業廃棄物として処理しましょう。

関連キーワード:塗料の余り, 余った塗料, 捨て方, 基礎知識, 処理, 処理方法, 塗料の捨て方, 残塗料, 処理剤, 残り